La Libertad: más de 7 mil casos de violencia de género se registraron desde el 2021

Por Arturo Gutarra

Para las que no están pero viven en nuestra memoria: justicia para Luzmila, Merary y Solange.

En el 2021, el Perú cerraba el año con 147 feminicidios y 5.000 mujeres desaparecidas, según la ONG Manuela Ramos. En lo que respecta a las regiones del Perú, como el caso de La Libertad, la segunda más poblada en el país, este 2021 se registraron más de 7.543 casos de violencia.

Además de esta cifra, en entrevista con La Antígona, la Defensoría del Pueblo señaló que se reportaron 6 feminicidios y 22 intentos, lo que pone a la región en el segundo lugar más peligroso a nivel nacional. A continuación presentamos las historias de Luzmila, Merary y Solange, tres mujeres cuyos casos, desarrollados en La Libertad, tienen en común la búsqueda de justicia.

Luzmila

Al iniciar el 2022, Luzmila tenía ganas de volver a ver a estudiar a su hijo. Los vecinos del sector “Las Malvinas” en Huamachuco (La Libertad) indicaron que el amor que los dos se tenían era inexplicable. Fueron vistos por última vez con Onésimo Marino Barros Gómez, padre del niño. Él puso la denuncia tras la desaparición de su esposa e hijo.

A las pocas horas, las rondas campesinas y la policía lo detuvieron como sospechoso. Posteriormente, esta persona se fugó y no fue visto hasta ese entonces. Luego de 5 días de búsqueda por los caseríos, Luzmila fue hallada sin vida. Tenía en la mano un pequeño zapato.

Los familiares optaron por ofrecer una recompensa de 5.000 soles por dar con su paradero del presunto feminicida. Al pasar los días, las bases ronderiles reportaron la aparición de un niño sin un zapato puesto. Él llamaba a su madre en todo momento. Según la persona que lo encontró, dijo haber visto a un tipo en una moto roja, quien dejó al menor afuera de su casa y partió con rumbo desconocido.

El 18 de marzo, luego de 2 meses, se dio con el paradero de Onésimo. Fue capturado en Cachipampa en la provincia de Sánchez Carrión. Fue derivado a Trujillo para las investigaciones.

Para la psicóloga y docente universitaria, Dra. Geraldine Morales, el perfil psicológico es muy importante para detectar a un agresor. Lo común de estas actitudes es la agresión verbal que suele observarse: insultos, ofensas, apodos y dichos que se puede tomar al principio como una broma. Es por ello que recomienda a las familias estar atento ante cualquier indicio.

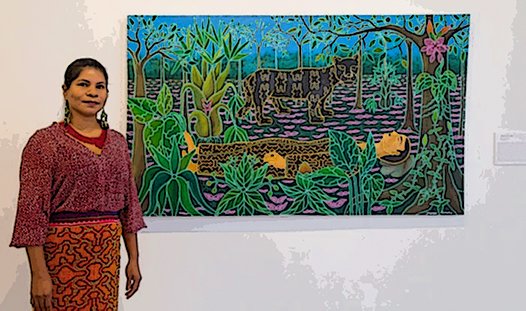

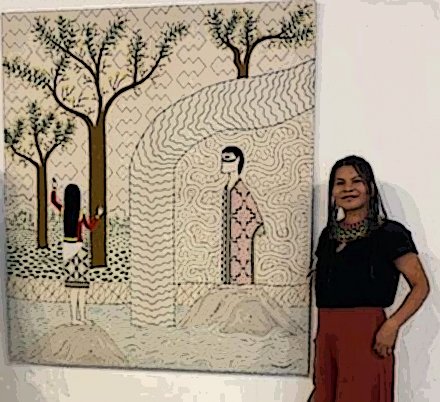

Merary

Merary Albarrán, natural del Valle Chicama, decidió viajar a la ciudad de Trujillo en La Libertad para buscar un futuro mejor para ella y sus cuatro hijos. Uno de sus sueños era que su segundo hijo se graduara como Licenciado en la Carrera de Ciencias de la Comunicación.

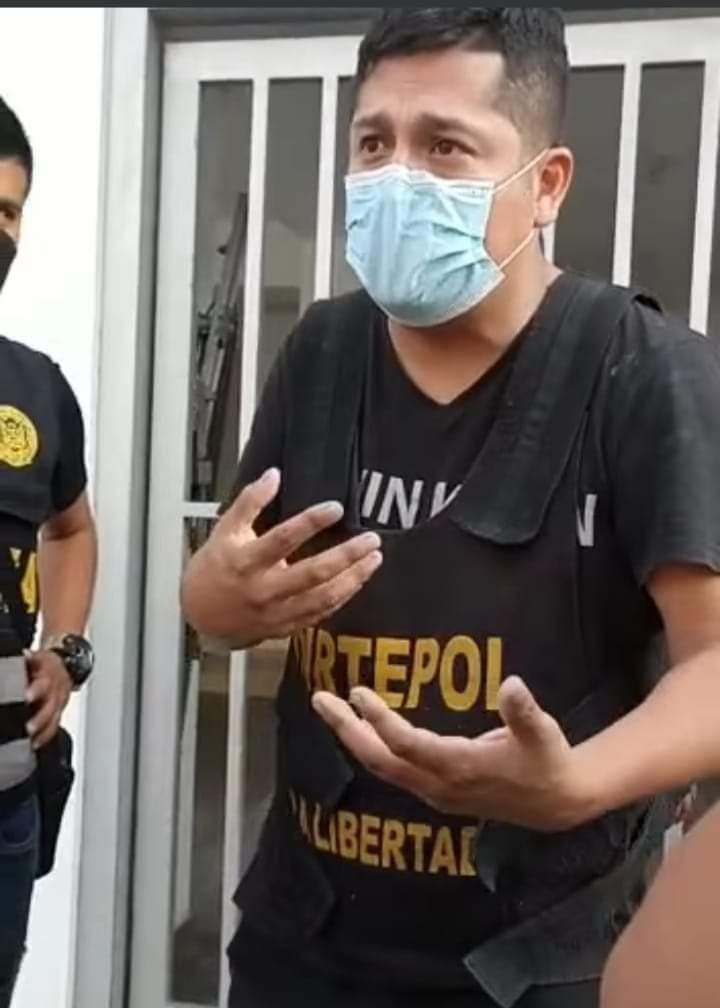

Allí conoció a Carlos Marcelino Horna Quinde, quién se convirtió en su pareja. El 21 de enero, Albarrán llega al hotel Alameda ubicado en el distrito de Laredo con uno de sus hijos. Él fue puesto en otra habitación para que pueda descansar, mientras Merary pueda encontrarse con Carlos. Las horas transcurrieron hasta que Horna se acercó a la comisaría para avisar a la policía que encontró a su pareja en el baño del hospedaje sin vida.

Esto se le comunicó al hijo mayor de Merary. Él se acercó al distrito de Laredo para reconocer el cuerpo y proceder con las investigaciones. La PNP y la Fiscalía encontraron indicios que comprueban que Carlos fue el feminicida. A los pocos días, Horna Quinde fue capturado y de inmediato fue puesto a prisión preventiva de nueve meses en el Penal El Milagro mientras continúe el proceso.

Es importante recalcar que, para frenar los índices de violencia, debe haber un trabajo en conjunto con las instituciones públicas como comisarías, municipios o prefecturas. La ex prefecta regional Carolina Velasco manifestó su preocupación, puesto que no se estaría tramitando documentos al Ministerio de La Mujer ni se darían a conocer estos casos de violencia.

Solange

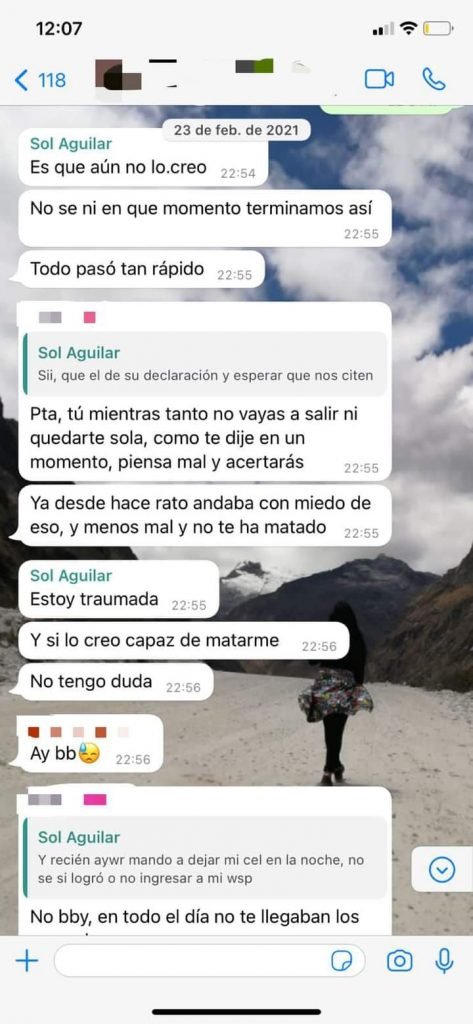

Solange Aguilar Vega tenía metas por cumplir. Ella estudiaba contabilidad en una universidad privada en Trujillo. Además, velaba por el cuidado de su pequeño hijo con Pedro Tacanga. Sol, como la llamaban de cariño, tenía un grupo en whatsapp donde comunicaba a sus amigos que era víctima de violencia física y psicológica de parte de Pedro.

En el Día Internacional de la Mujer, Solange se reúne con su feminicida, supuestamente para conmemorar este día. Pero al pasar las horas fue encontrada sin vida en la urbanización Luzisol, donde está su domicilio. Julio Aguilar, su hermano, al no tener respuesta de Solange, acude a buscarla a su casa. Al llegar a dicho lugar encontró a su familiar en la acera de la calle sin vida. Se presume que Tacanga la pudo haber lanzado desde un octavo piso.

Amistades y familiares convocan plantones en los exteriores de la Dirincri y Ministerio Público de La Libertad para exigir justicia para Solange. El 11 de marzo a las 6 a.m. Pedro Tacanga sale libre, ya que la fiscal a cargo detalló “no haber encontrado algún indicio”.

Al consultar con especialistas en el ámbito jurídico, el ex fiscal Dr. Alfredo Galindo indicó que la fiscal encargada del caso debió aprovechar el plazo de 48 horas. Así, ella pudo recopilar las declaraciones de testigos y pedir una orden de prisión preventiva. Sin embargo, esto no sucedió. Hasta el momento se desconoce el paradero del presunto feminicida.